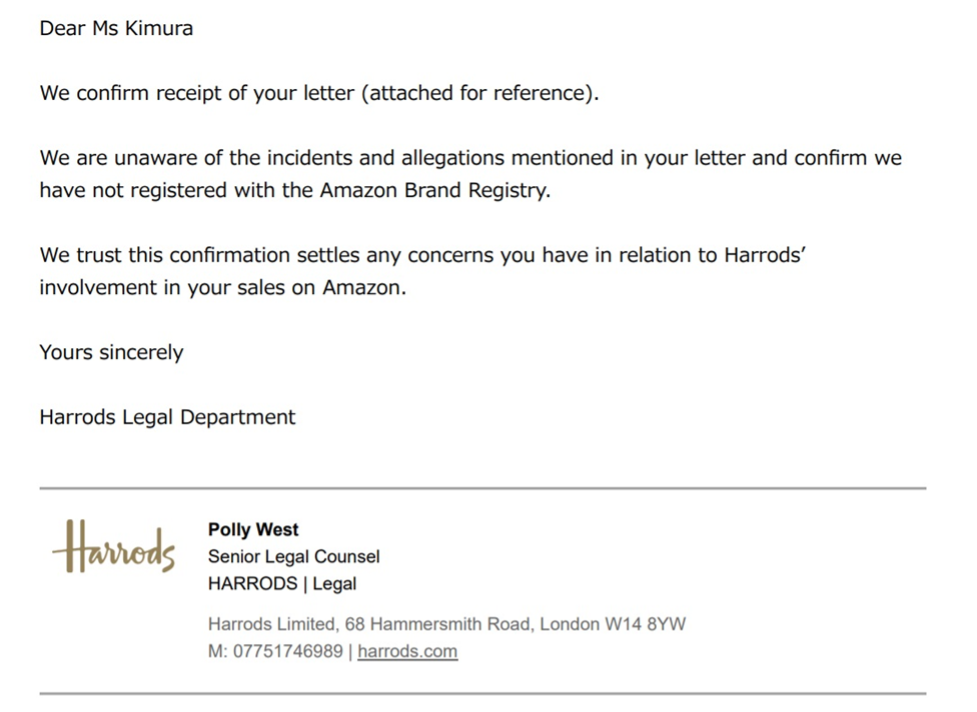

Amazonは、乙第46号証を提出し、その中で別表1番号16及び18の「HARRODS」というブランド名は、「ブランドレジストリーへの登録あり」と記載している。しかし、その登録者は公開しない。

原告は特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」に記載された商標登録「HARRODS」の権利所有者であるHarrods社法務部に対し、自ら照会をかけた。結果、権利所有者は「Amazonブランドレジストリーに登録していない」ことが判明した【資料5】。

【資料5】

2024年12月4日付 Harrods社法務部 シニア・リーガル・カウンセル Polly West 氏からの返答

[原告翻訳]

木村様 当社は貴殿の手紙を受領しました(添付参照)。

当社は貴殿の手紙に記載された事柄や申立てについては把握しておらず、 Amazon ブランドレジストリーに登録していないことを確証します。

この確証により、Amazonでの貴殿の販売におけるHarrods社の関与に関する懸念が払拭されるものと信じております。敬具

ハロッズ社法務部

また別表1番号11のブランド名「Miffy」についても、権利所有者であるMercis社は、同社がAmazonでの販売に規制をかけることはしていないと原告に伝えるのみならず、問題なくMiffyの使用を許可し、販売できるよう被告に連絡するとまで申し出てくれている。

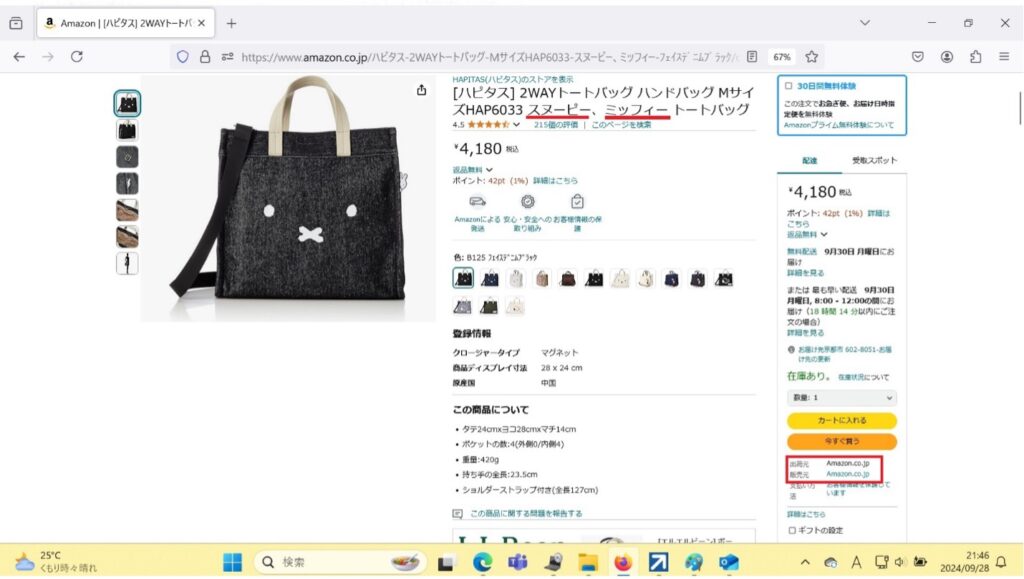

なおMercis社は、商品がMiffy(ミッフィー)であり、Snoopy(スヌーピー)には何ら関係のない商品を、被告(販売元Amazon.co.jp)が「スヌーピー、ミッフィー トートバッグ」との商品タイトルで販売している事実について(原告第26準備書面の23頁)、むしろこれが商標の不正使用にあたるのではないかと指摘した。

海外企業への照会では、原告は海外宛てでも正式に受領が証明できるものとして、金曜日に発送すると欧米には翌月曜日には配達され、サインも画像で確認できる国際宅配便DHLを使い、上記の回答を得ることができた。しかし、これらの証拠を得るため輸送費だけでも1件1万円以上のコストがかかった。

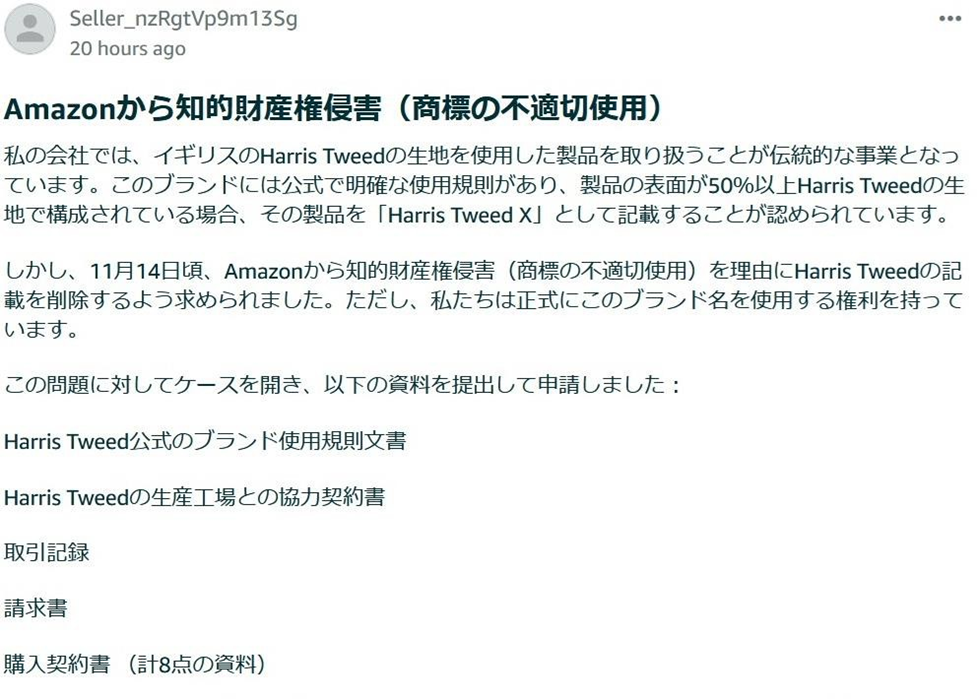

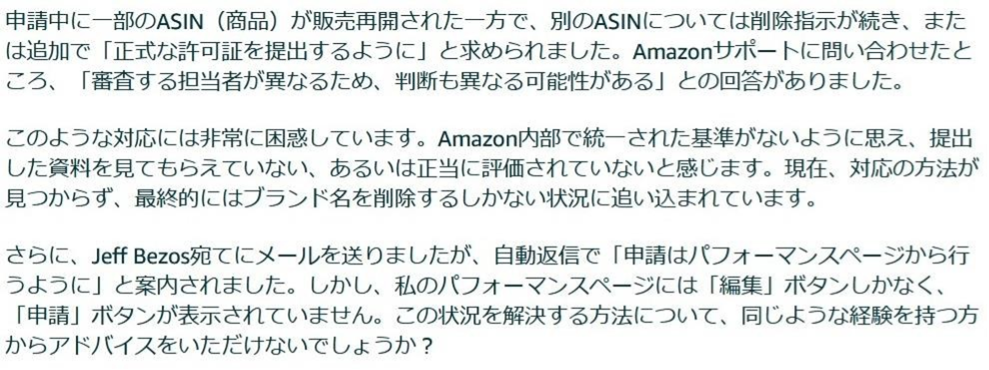

なお、コストはかかったが、セラーフォーラムで他の出品者が自らの商標登録ブランドが既に他社により、ブランドレジストリー登録されていたと問題提起したとおり(原告第20準備書面20-24頁の2、原告第22準備書面6頁)、被告が運用するブランドレジストリーは第三者、あるいは被告自らが真の権利所有者の権利を侵害し、勝手にブランド登録を行っていることが判明した。

ブランドは商標登録する時点でその権利を主張するものであり、本件ストアで秘密裡にブランド登録を行わなければ権利が守れないことなどなく、むしろ、どのブランドが誰によって登録されているか開示が必要であることは上記事実からも明白である。

また、非公開である「ブランドレジストリー」は、ブランドレジストリー出品者以外の原告を含む非ブランドレジストリー出品者は、本件ストアでの出品にはある程度大量に仕入れる必要があると権利所有者から仕入れたものの、いざ登録しようとするとそのブランド登録者が存在し、そのブランド名を使用したければブランドレジストリーに登録した出品者からの販売許可が必要であるが、それが誰かは一切開示せず、権利所有者でない可能性があるという予測不可能な仕入れをさせられるという、本件ストア以外ではありえない不利益が存在する。

それが海外ブランドであるなら、書面で問い合わせるコスト以外にも英語で書面を用意する必要があり、日本人出品者にとって確認するという行為自体ハードルが高い。結果、本件ストアで販売できない在庫を抱え、経営が圧迫されるという日本人出品者に不利益をもたらす運用を行っている【資料6】。

【資料6】

①2024年11月22日のセラーフォーラム

②2024年12月25日のセラーフォーラム

Amazonは各国独自のシステムを運用しており、例えばライバル企業の楽天に対抗すべく出品者に購入させているAmazonポイントは日本でのみ導入され、他国Amazonでは存在しない。並行輸入品の販売は我が国の法律で認められており、並行輸入品販売不可リストを掲載する本件ストアにおいて、システム上、日本限定でブランドレジストリーの登録者を開示できないなどとする理由は一切ない。原告はブランドレジストリーに登録されたブランド名と登録者の開示を求める。

ブランドレジストリーに登録者を開示しないことで秘密裡に海外ブランドによる越境販売、あるいは被告自らを含む商標権者以外の第三者のみを許可するという独占販売を認めている。非公開でブランドレジストリーを運用する被告は、独禁法19条が定める「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。」、及び同法2条9項5号が指定する、上記の不公正な取引方法に当たる行為の一つとして、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、「取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること」(同号ハ)に当たる行為に該当する。

PDFページ1-7 を参照